晚上行驶在高速上,瞥⻅远处连绵矮山顶上笼着一层金色光芒,像是有人朝天上 打的远光灯。开始以为是山的另外一边有城镇,但随着山势起伏,开着开着发现 一⻆月亮出现在山峰的空隙中,最后慢慢露出整个圆轮。一时觉得金光灿烂,巨大无比。但脑内最后却响起:「谁能够将天上月亮电源关掉,它把你我沉默照得太明了」,正道是:

隐隐⻘山遮明月,

遥遥沧海隔故国。

低头掩目两不⻅,

日夜唯存是此身。

最初的自由的风

小学三四年级时,班里来了一位年轻的英语老师,可能因为刚毕业没经验但心气又高,教得很差且作业多又难。我们接受不了,甚至最后集体罢课,不交作业,放学在黑板上写抗议信。

校⻓得知后,把我们几个「学生代表」叫过去聊天,了解情况。开了个圆桌会议,让我们轮流发言,解释我们为什么这么做,我们阐明是为了更好地学习而这位老师的教学模式不适合我们,会议整体气氛很好。后来没多久那个老师就被调岗了。没有人因此受罚和警告,我们这个班级也没有被当作刺头「特殊照顾」。以至于这段记忆从来不曾被调取——因为觉得太过平常了。但现在想起来才发现我们是何等幸运,世纪初的我们在小学校园里接受了一次初级「民主」训练,告诉我们有不满是可以表达的,意⻅是可以被平等接受的,小孩子是可以被当作成人对待的(而不是被认为做什么都是瞎胡闹)。

回顾我的教育经历,小学里最自由,老师把你当理性人对待。当时(大约04、05年)我们学校赶新潮,建了自己的网站,还有BBS。放了学没事做(大力推行「素质教育」的年代),大家上网发帖子,校长和老师都会在里面和学生互动。记得我当时写了首新诗(印象中是赞美小草的)发在论坛里,校长还在下面回帖表扬。

初中玩比学多,然后高中稍微严一点,但是总体是自由的,做了很多学习以外的事情,参加社团,学生会,举办跨年晚会。有时觉得某个老师讲得不好,我甚至逃课到实验室里一个人自习。高考之后副校长还叫了几个人一起去茶室喝茶,我抱怨了学校的一些制度(主要是当时的分级走班教学和自主招生名额的问题),后来听说我们下一届就取消了分级走班。我们在喝茶的时候还讨论了平成元年的某场风波。

然后一路朝下,等到了大学里,辅导员就把你当小学生对待。他一度要求我们统一晚自习,整天查寝,上课突击点名。我自由惯了,受不了这种管理方式,一直和辅导员对着干,还在人人网上酸他。好在没有太多利益关系,没有酿成后果。后来我就从大学里自我放逐了,四年里没怎么认真上学。回头看算是一种不理智的反抗吧。但因祸得福,过了几年「放浪」的日子。

每每回首,总不禁想起初中大门处用大红字印的太宗宸翰:「教育要面向现代化,面向世界,面向未来。」然而我的初中现在已被夷为平地,变成商业小区了。

分级走班: 打乱原本的教学班,重新根据成绩分成不同层次的班,说是为了因材施教。所以各科你可能在不同的班级里上课,就需要跑来跑去,学校还在走道里配了储物柜,似乎想模仿美国高中。我并不是全面否定这种方式,但是在高三最关键的时候突然实行这种制度,打乱了原本的节奏,也不适用于高考。

秋后算账

今年开始用复式记账法重新记账。在美国生活的财务状况比较清楚明确,收入清晰可查,消费也比较单一,现金消费少,信用卡有 详细账单,一切都可追踪查询。不过最后我并没有重新记录每一笔交易,而是挑拣出了比较重要的一些款目,来了解这两年的经济 状况。

首先,收入上来说,家里的支持排第一位。好在渠道单一,很容易算出了这两年到底汇入了多少钱。然后是一次暑假实习,加上一 学期做了 Grader, 一学期做了 TA,工资单也是清清楚楚的。另外还有一些收入,主要是 refer 或者是 refund。我校的政策是 TA 一般给博士做,作为他们的 funding,找不到 RA 位置的都要做 TA 来养活自己,所以不给硕士做。而我因为当过 Grader 加上早早 找到工作,很难得也申请到了 TA 的位置。这方面加起来总收入是 $24,140(还有最毕业前最后一笔没有到账)。

梦游地府

唐明皇也夜游过地府,但他等级高,属于受邀前往,里里外外全游了。我是误入,就在门口待了会,好在没进去,最后才能回来。这次经历妙就妙在我在梦里对很多事物场景只有大概印象,但是醒来仔细琢磨一番整个设定也的确和地府吻合。最后那一瞬间的次元转换实在太过逼真,回味起来苏醒和「还阳」也并无区别。

我先是梦到我死了,莫名其妙我就死了。到了地府,碰到个接引使者(可能是牛头马面或黑白无常,脸都记不得,只晓得遇到这么一个人物),我动之以情晓之以理说自己肯定阳寿未尽,拜托他查查,他说看上去也是,大小伙子,不过你最近熬夜太多气色不好太虚了阳气不足也说不定,但是呢,他没有权限查生死簿。让我先别去某某地方(现在想应该是孟婆那),赶紧和家里人联系做法事把我弄回去,算是给我一个机会。

小王完成了一个新功能

任职于某大厂浏览器部门的小王很关注最近热议的 996.ICU 话题,并且 star 了 Github 上的项目。他非常高兴——「我们程序员终于可以团结起来对抗剥削的资本家了,我一定也要添一份力」——小王暗暗下定决心并且在项目里积极地参加讨论。

过了几天,上班的时候主管叫他到办公室,说给他布置一个新任务:「小王啊,这功能要火速上线,你也知道,再闹下去社会影响很不好。找你做呢也是看你平时表现好,做好了到时候季评也更好看。」

于是小王紧赶慢赶加了两天班,顺利地完成了这个功能。

之后他不再关注这个议题,就好像什么事情也没有发生过。

多语种与信息量

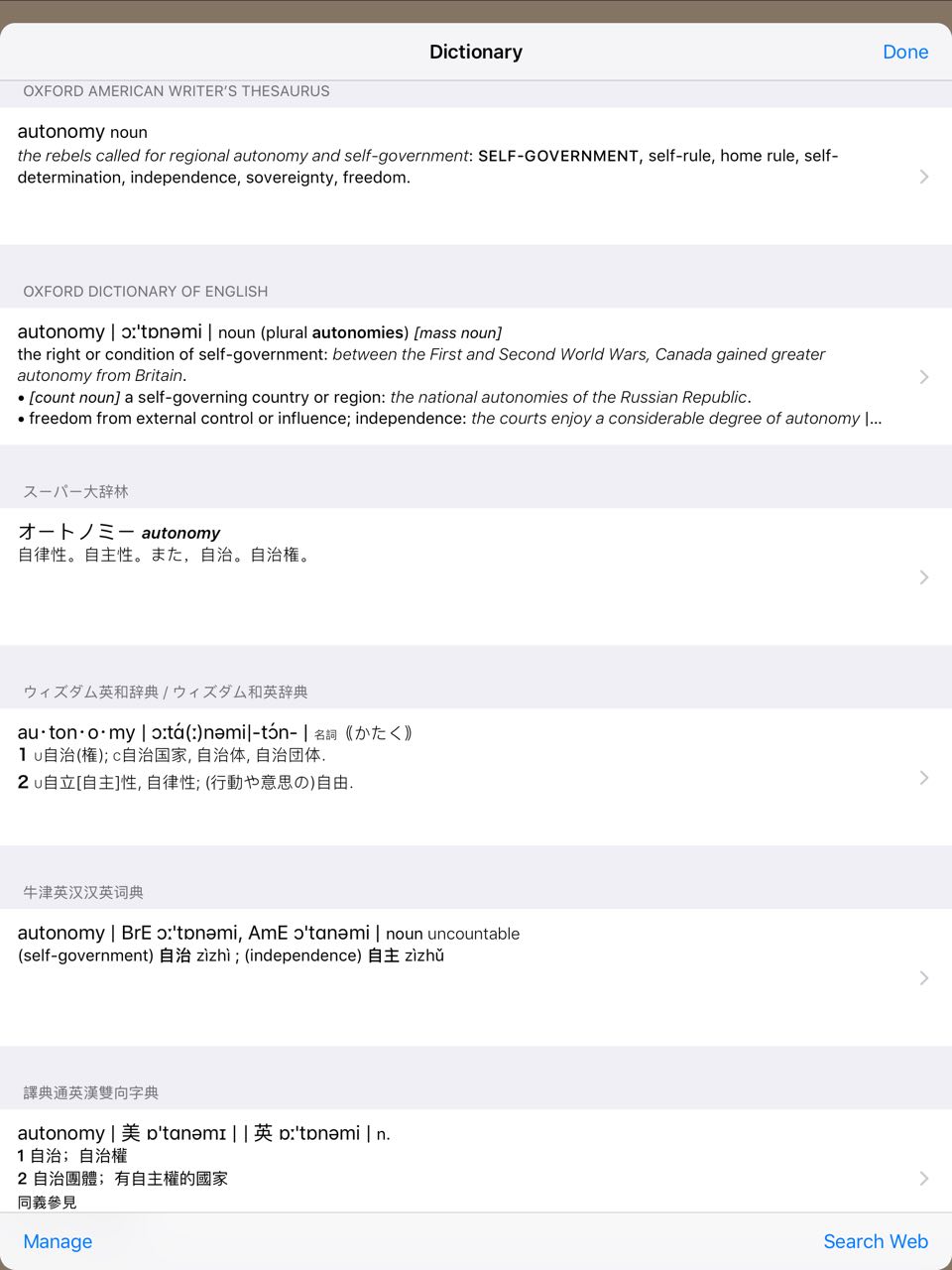

iOS 原生辞典本身和系统整合得很好,随手就能查,我使用频繁。但是辞库是固定的几个,这就引出了问题。以上截图是一个典型例子,我遇到 autonomy 这个词,但是不是很确定意思。光看中英字典,不管简繁,突出的是一个自治。但在原文上下文,最准确的说法应该是自律。只有英和辞库中清楚给出,且优先级高。

反推之,若只用一门语言,信息是缺失的。更严重的是,词典这种自带权威的媒介,若缺少信息(无意或是有意),读者是无从得知自己遗漏了信息的,非常危险。如果察觉了,还能通过别的渠道弥补。无知而不自知,最终只能走向愚昧。

所以,有条件的,最起码要学两门外语。加上母语,一共三门。同一领域的概念就能互相参照启发,查漏补缺。而且这两门语言最好差别大一些。比如英德信息重复程度比较高。而英日侧重不同,参考价值更大。日语也可以作为中西语之间的桥梁。岔开来说,英日两个岛国,海洋文化,语言上最开放,历史上英语吸收罗曼语日耳曼语,日语吸收汉语后来是西方语言,兼收并畜,蔚为大观。我以为是最好的两个选择。

此外,语言还是文化的入口。学一门语言会附赠此语种人的生活、体验、社会事件等各面向的内容,更不用说可可供阅读的素材范围了。

回到词典截图。还有一点是肉眼可辨的,日语词典的关键词更清晰、瞩目,让人能够准确定位,这是排版的领先,审美的领先。多接触,了解这种可能性,将来在对母语处理时,会有这种美的潜意识。于整体而言,也是一桩益事。

(本文对词典的讨论只限于 iOS 原生辞典库)

星巴克观察

曾经间隔年在星巴克「混」过大半年,基本上就过去坐一个下午,一来二去和店员都混熟了,到后来甚至团建活动都会叫上我。店长也愿意和我聊天,我们常常并排坐。这样一来我就耳濡目染了星巴克门店的运行模式。我注意到两个方面,一个是新人的培训考核机制,比较古典的「学徒制」,另一个是「月报」制度。本文主要讨论后者。

每个月,店员都需要和店长面对面汇报当月情况,形式是月报。他们称其为「写故事」。详细列表我无从得知,但是其中有关于自己的表现,还要有一个讲述帮助其他店员成长的故事——他们往往觉得这样的故事难写。

如此,店长可以通过此种描述了解当月全店动态,人人都充当了「告密者」。

对店员个人,虽然背后往往跟我吐槽,但心里知道本月要交差想得好评,就会不自觉遵守各项规范。同时他们会注意帮助他人以得到本月的「故事」,收集素材。

最近在读的《Principles》中,作者在最后也提到了他要求手下每天花10到15分钟写一封电子邮件给他来汇报每日情况,遇到的困难以及反思,供他参考、决策。更进一步,他最后开发了一套软件来收集这些信息。另一方面,这些数据成为了异常丰富的数据库,遇到类似情况可以有所参考,解决问题可以有所依据,评判人物可以有所比较。

故作为管理者,让员工写报告不失为一个有效的手段。从上下来,掌握公司动态,而且是从不同视角不同出发点,全面而立体。个人方面,因为写作是一个私密的(个人对话)过程,如果写作成果要发表并且要符合某种标准,写作者很容易把写作过程中把自己洗脑了,之后的行为会更向自己笔下的描述靠拢。如果是写检讨,那么自己层层剖析自己的错误,即使原来不认错,最后也不得不承认,仿佛「洗了一遍澡」。有些传销组织很喜欢让人写检讨和自述,正是利用了这一道理。

The State of My Desk 2019

留学在外,居住空间局促。卧室又充书房,更是螺蛳壳里做道场。近日断舍离,重新布局,把「工作台」好好整顿一番,所有杂物都被整理到箱子里放置在另一张桌子上。给自己立下规矩,「工作台」只放最要紧的东西,可以有为某件任务而来的暂时性物品,但是任务完成,物归其位。

闲言少叙,以下列出各位主番,封神定位:

Macbook Pro - 最长期伴侣,最忠诚伙伴。

我拥有的第一台个人电脑,就是 MacBook。之后 Pro 变 Air,Air 又变 Pro,13 寸变 15 寸,15 寸又变 13 寸。Macbook 之于我,「趁手」二字道尽体验。当然我也不全然满意,新版键盘是一个硬伤,好在可以外接键盘。Touch Bar 也实在鸡肋,不过我已经渐渐习惯它的存在。若问我对下一代有何期许?必然是希望有朝一日苹果狠狠心努努力用自家芯片换掉 Intel 的,毕竟在 iPad Pro 上的体现已经超越 MacBook Pro 的大部分配置了,特别是数据密度高的工作上。

【2018】轻舟已过万重山

这一年可是很有说头,虽然重点不在书影音上。如果回顾2017年的年度总结,末尾的我对18年的展望就是要找实习,然后找全职工作(是为去年所谓「八年抗战」)。站在2018年底往回看,去年定的目标都达到了,甚至顺利得有些超乎我的想象。

书影音

18年真的没有花很多时间读闲书上。一查豆瓣的「读过」,竟然只标记了两本:《魏晋之际的政治权力与家族网络》和《三案始末》,后者还是本小册子。仇鹿鸣的《魏晋之际的政治权力与家族网络》是在我实习时每天早晚通勤读完的,读起来非常舒畅,摘录我的评论:

「司马氏集结其利益共同体建立晋朝,晋朝又在各利益体的纷争中走向灭亡。历史有其偶然性因素,司马师死得突然,大权到了司马昭手里,埋下了武帝和齐王攸的帝系之争。谁料武帝又生了个智力低下的太子,继承问题就更加纷纷扰扰。如果没有这些偶然因素,即使司马得国不正,也还会有八王之乱、五胡乱华吗?但从必然性的方面来看,武帝生出个不全的太子,是不是因为巨大家族网络背景下近亲结婚?五胡乱华,是不是晋朝平辽之后的北方政策出了问题?仇在此书中着重对陈寅恪的魏晋阶级观提出质疑,得出曹与司马本质上成分相同的结论,司马夺权之后只是继续推进了曹魏本身就要做出的改变。其次,因《晋书》是唐初所写,被当时的政治价值影响,特别是唐太宗自身并非太子即位,所以特别在继承问题上对西晋东宫问题有投射式的判断。精彩的博论。」

Vim NEW Cheat Sheet

Cheat sheet做的就是“堆砌”,目的在方便查阅。但是对于初学者,首先要理解有什么、怎么用。这篇文章的侧重点在于以一个初学者的身份——这很重要,高手写这些把握不了分寸,容易炫技——从头审视vim指令,这些指令的发明并不是没有原因的,某一个字母肯定和我们日常体验有一定的联系。我没有去考究发明者真的的想法,但是通过联想,我尝试找出了这些指令背后可能的联系——部分是自己生搬硬套出来的,从而帮助记忆。

移动与定位

上下左右操作,hjkl。非常容易,但只知道他们远远不够。

快速地定位,是在鼠标缺位的情况下最需要做的。熟练掌握定位之后,手再也不用从键盘上移开了,这是VIM巨大的优势。

移动的距离,单位可以分成一个字符,一个单词,一段话。如hjkl是字符单位移动。