若对2020年做一个总结,那就是「无事发生」——虽说这跟路易十六的「今日无事」一样荒谬和讽刺。从个人观感而言,由于在这一年花费了过多心力,大脑开启自我保护机制,千头万绪无处着手,便对这一团乱麻视而不见。但既然是写年终总结了,只好还是把这模糊的记忆再次拿出来,清洗一番。

无可避免地,我先要呈上我关于疫情的个人记忆了:

美国人大多是从三月份对疫情有实感,到如今是九个月,已经觉得精疲力尽了。但是对于大部分中国人来说,噩梦是从一月份就开始的。我网上冲浪多,早早注意到了李文亮的微信截图,也很早意识了此事不一般。在公司里我还写了一篇千字的邮件群发给大组所有人,现在想想作为一个新人还真是「没规没矩」。我在里面详细介绍了新冠在中国的发展及现状。由于当时在美国并未发现病例,我特意举了有中国人去德国总部开会结果传染给了与会同事的事情,以告诫此病毒的高传染性。我还提到了非典和当时的情况。总之我在邮件里极力鼓励大家做好准备,因为病毒来到美国只是早晚的事。最后也只有中国同事回复了我,在那个时间点可能要有的同事会觉得小题大作了,也有美国同事私聊时表示真心实意认为这就是Flu。其时国内疫情一日比一日严重,武汉各种消息从社交平台上流出,我跨时差时刻关注,疫情随时可能波及全国,影响我家人,再到美国影响到自己。随后封城令突如其来,然后全国性的「自肃」开始了。接着又是封城期间各种荒唐事情,让人有急又恨。殊不知马上自己也会深陷其中。但国内的严厉封锁乎给人一些希望,至少病毒的扩展路线被堵住了。美国当时也不严重,如果那时全球都能采取最高级别措施说不定能及时刹车。但欧洲依然失控且无能为力,英国甚至提出「群体免疫」然后把首相给「群」进去了。这边厢川普完全坐以待毙,当然美国的情况太复杂,若牵扯到政治可能再需一篇。总之病毒无可避免地席卷美国。公司也随即宣布在家办公的政策,之后回公司的日期一延再延,如今朝着21年9月去了。在公司的最后一天,临走前我对同事说:“祝你2021年新年快乐,春节快乐”——即下次见面起码是21年了——我虽不绝望,但却对生活悲观,对人类控制疫情的能力和信心悲观,非典的消失是人类运气好罢了。不幸一语成谶。

三月开始居家办公,初时心情不错,一个人住得离超市不远,一切便利。那时警戒水平最高,大门不出二门不迈,只等网购到达。后面搬了一次家,连搬家公司都不敢叫,租辆货车就和室友两个人来来回回把所有家当搬了。如今看来真是过于小心了。后来搬了家,却陷入低谷,有工作原因,亦是居住环境大不如前了,房间逼厌天处可逃,抑郁了一阵后来看开了许多。21年应该会再搬一次,居家办公后居住环境后倒成了最值得的投资。既然避无可避我后来索性把这个看成闭关修炼。再后来许多人去了外州、夏威夷甚至回国,我没动,实在还是「怕死」。既已入定,便熬下去罢。伯什么呢?这功夫已练出来了。

说完「私家回忆」,说说「集体回忆」,我觉得非典的「遗产」功莫大焉。疫情极开始时就有不少媒体报道非典幸存者因治疗方案里激素过量股头坏死的新闻,又翻出当年北京及卫生部如何瞒报,如何因「有碍国际观瞻」而对WHO说谎。这样的集体回忆的唤醒显然是某些媒体有意为之的,让所有人如临大敌,封城封校的记忆都回来了,加倍警惕。虽然当局开始时一再试图撇清新冠和非典的关系,但关于非典「集体记忆」在提升公众意识方面不失为一件有益的事。如今我们宣扬关于新冠「正确的集体记忆」,对下次的防疫是否有好处不得而知了,但真相永远是最有力的,不是吗?

以下例行环节:

书

去年开始,依托当地图书馆,我开始了主题阅读的尝试。这样我可以一次性收集一批书籍,快速翻阅,互相比对。好景不长,这个模式并没有持续很久,图书馆便闭门谢客了。

唯一做完的主题就是睡眠,初衷是想从书中借鉴些好的睡眠方法。《睡眠革命》介绍了睡眠周期的概念,即你的睡眠不多不少应该睡到几个周期,然后晚上没睡够也不用勉强,白天可以补上,用星期作为单位,即某几天睡得少了也没关系,之后几天补上就可以了。我曾经尝试了一下,但是我睡眠实在太好,所以无果。他的周期睡眠法,我个人不置可否。但是本书最重要的一点在于让人们意识到晚间的睡眠不足不是什么大问题。放下「今天睡得少了」的心理负担,白天需要的话随时补觉。Why we sleep 是去年的热门,比尔盖茨亦有推荐。这本书比上一本更专业地指出睡眠的重要性,很多疾病都和缺觉有关。睡觉是大脑修复和升级的过程,必不可少。我没有细读,这是一本可以粗略翻过的书或者直接看读书笔记的书。

我并没有睡眠问题,更准确地说我没有缺少睡眠的问题。疫情以来,我只是睡的太多了。在卧室办公,真的很难抵挡床的诱惑。而且我发现睡觉真的和心情有关,越是抑郁无聊的时候,越是想睡觉,可能是作为一种逃避,但神奇的是睡完一觉总是好很多。所以我对多睡觉没有任何抗拒心理。社会有一种风气——书里也提到——就是苛责白天睡觉的人了,我记得中国有本古典小说就有剧情是老人对小年轻白天睡觉的批评,但一时想不起来了出处了。「白日睡觉」仿佛和「白日宣淫」是一个程度。过去「日短苦夜长」,避免浪费还能理解,但现在,多睡觉不是什么大问题了。况且每个人的体质是不同的,人们需要正视这个情况,不仅要摆脱「今天睡得少了」也要摆脱「今天睡太多了」的心理负担。很不幸我的睡眠在下半年的一段时间受到了很大的困扰,工作上我经历了多个Reorg但主要工作没有变化,但其中几个月加了跨时区的合作。于是噩梦开始了,会议不是安排在早八点九点,就是晚九点十点,彻底打破了我的睡眠习惯,于是效率雪崩,心态滑坡,开完会继续睡,再起来整天都不想做事。好在后来向老板反馈后,及时取消了跨时着区的会议。改变作息时对生产力是致命的。

剩下的主题里历史依然是我的主要兴趣,今年新书旧书都看了,《有所不为的反叛者 : 批判、怀疑与想象力》、《袁氏当国》、《五代史话》、《长安与河北之间》等。疫情初罗新因某期播客——虽然在我听之前播客就被封杀了——引起讨论,出现在我的视野里,我才发现标了《有所不为的反叛者》已久,遂读之:前几篇申明自己的历史观以及反思——有所不为的反叛者。中间讲历史的构建,文化的想象,催生出匈奴、突厥这种大而化之的民族概念。人们喜欢浪漫主义,喜欢把问题简单化,但是历史是复杂的。我觉得作者是对本朝边疆问题是有过比较深刻思考的。我有书评。我格外喜欢仇鹿鸣的书,文笔扎实,文风流畅,分析角度总让人意想不到,读完往往酣畅淋漓。《长安与河北之间》不例外。人们谈到安史之乱总是以长安中心来解读,但是当时遭冲击而徘徊两端的百官们、在地的百姓之民心向背并不被人关注。藩镇割据是个长久的过程,长安和藩镇形成动态平衡的过程是有趣的研究对象。

另有几本小说不细说了,但疫情之后我又重拾了一些单纯阅读小说的乐趣,不用太动脑子,也不用期待学到什么知识,光从文学性来享受。最后希望能助力写作,因为我觉得我的书面语少了生气,需要一些养分。

影

漫漫疫情,我开始偏向看曾经被我抛弃的美剧——动不动八、九季起步的缺点如今成了优点。我需要的是连续的剧情,不用动脑子就看下去。因为选剧反而是个辛苦的过程,但是「看」这件事情一旦开始就变得轻松。进入氛围里,我便和故事同在了,这好让我忘掉一点现实世界。

我看完了《Office》九季,《降世神通》三季,《Schitt’s Creek》六季,《王冠》四季,《钢炼2009》以及一些日剧。《双层公寓》两季。这些长剧集是大头,花费了我业余的大部分时间。剧都质量上乘,我毫不后悔花了这些时间,只是没有疫情我可能需要更多时间才能看完。《Office》很难进入,但是一旦进入你就会被宾州小城这个小小的办公室的故事所吸引,它用一种极端夸张的方式把职场荒谬地呈现出来了。但是不像你想象的那样涉及很多职场斗争,它更像是通过办公室这样一个强制人们聚集在一种场景来展现这些人物的性格和互动,所以你把他们照搬到学校场景也是可行的。当然办公室这个场景更加多元,与社会接触更广泛。这部剧的优点是人物设定实在是太亲民了,所有人都是普通的美国工薪阶级,他们有各种各样的性格缺点,都是普通「打工人」,但是他们没有被工作「腐蚀」,该迟到早退迟到早退,该摸鱼摸鱼,该追求自己梦想追求,浸入感强烈。这些人被「五斗米」连接起来,最后却成了家人,真实而理想化的美国中小企业职场图景。

《降世神通》今年长期居于Netflix受欢迎榜单前十,我最初看到预览以为是什么粗制滥造的国产动画,但好奇心驱使我点开了第一集,于是一发不可收拾,实在好看。你难以相信这是美国人团队在十几年前做的动画片,且的确在美国人里非常流行。之所以我以为是国产动画,是因为你光看截图会发现它完完全全就是东方的设定和画面,连降世神通这个题目都是隶书。但是看下去就会惊叹于主创团队对于东方文化之尊重,绝不是那种「东方主义」的符号化挪用,而是你真的会觉得这个作品真的就是华人才能做得出,不是水平问题是文化内核问题。它和火影之类的热血漫其实是同一时间,且故事也是类似的主角团成长拯救世界,但是和热血少年漫又绝不相同,它的内核其实是美式的:自由、个体化、反集权,且降世神通本人就是个超级英雄。但你又觉得这很中国,仿佛这个作品由八九十年代的上海电影制片厂制造也毫不违和。它把整个东方拆分到了水、土、风、火四个属性的社会组织里。水是自由的极地部落,风是寺院的僧侣们,土是稳重但固步自封的王国,而火则是向外侵略的帝国,每个国家里都有「好人」也有「反派」,他们代表着每种属性中的正邪两面。这部动画的厉害之处还在于不同背景的人能看到不同层次的故事。美国年轻人这么喜欢这部动画是因为「中二」的设定和酷炫的打斗,但是你让一个华人来看,就能看出各种深刻的元素,比如土国的闭关锁国、洗脑术、「劳改湖」,以及火国的军国主义特征以及灌输爱国主义教育的方式。最初我以为火国是日本帝国主义的对照,但由最近事情启发,这个火国其实就是「暴秦」,整个故事就是「楚虽三户,亡秦必楚」的故事,最后展现了一个秦国并未一扫六合但仍天下太平的图景,真是直追「三代」了。整个剧集里但凡出现文字的地方一律繁体汉字手写,一看就是有老华人做顾问的团队。我认为这个作品展示了中国动画正常发展的可能性,一个没有白人黑人的纯东方世界图景,值得给年轻人看看,但由于里面有太多「辱华」的隐喻,恐怕要转映到国内是要做不少删改的。

Schitt’s Creek 也是今年Netflix的主推剧,且最后竟横扫艾美奖。看的时候感觉是不错的,但是现在回想起来并没有太多出彩之处,如有空闲值得一观。

2021年我决定还是暂停一下长剧集的观看,花费时间过多,把时间放回阅读上,改看长剧集为度长篇小说。同样是沉浸式体验,阅读比起观影更能调动我的脑子。

音

说起听,转到Youtube Music之后我反而重拾了找歌的乐趣(大概是推荐算法做得太差)。就如曾经只有MP3的时候,收集喜欢的歌手的专辑,下载后传到自己的播放设备,上学听,做作业听,路上听。买了iPhone 12 Mini之后我就把它当作iPod来用,遇到喜欢的音乐,郑重地点赞,收藏到曲库里。手动从豆瓣FM和网易云音乐倒入了一批红心歌曲。然后我就开始听粤语老歌了,发掘了达明一派。又大量听了日语歌,为了学日语,这次多看了看歌词。不知道为什么,听的歌仿佛都是2010年之前的,甚至千禧年的。永远陷在那段时间了。

在家工作也意味着可以自由自在地放自己想听的歌为背景音乐了,有时我决定不了,便索性放电台,电台永远在,随机,当白噪音再合适不过了。加上有了智能音箱后很易完成。只需说「OK Google, play BBC radio3」就行。古典音乐当然是背量音的最好选择。但BBC跨时区,常常听到已是助眠音乐。后来转投Monocle 24,24小时不间断电台,更有实时感,有采访有音乐,天南海北口音,五花八门的主题,有意思但不会被吸引,适合当背景。

除常规音乐外,今年入耳最多的就是Podcast。Podcast门类太多,有的和背景乐功效相同,有的却和书本文章类似,需要行细听,也有的虽然只是闲话唠嗑但我也会聚精会神听。在我写本篇总结时,惊觉几乎每家Podcast都在发2020的年末特辑,让人颇有收听压力。今年也添了不今有意思的节目,《Nice Try》我期期不落,虽是闲聊但十分吸引人。《东亚观察局》及《忽左忽右》之类提供了很多社会政治的知识。《声东击西》、《小声喧哗》、《随机波动》(《剩余价值》封杀后的新生)、《文化土豆》等等等等,听播客许多年,从一开始IPN一枝独秀但现在百花齐放,不愧国内说2020是播客元年。各大平台也有争夺Podcast这块蛋糕的趋势,看来还是得用户时间者得天下。

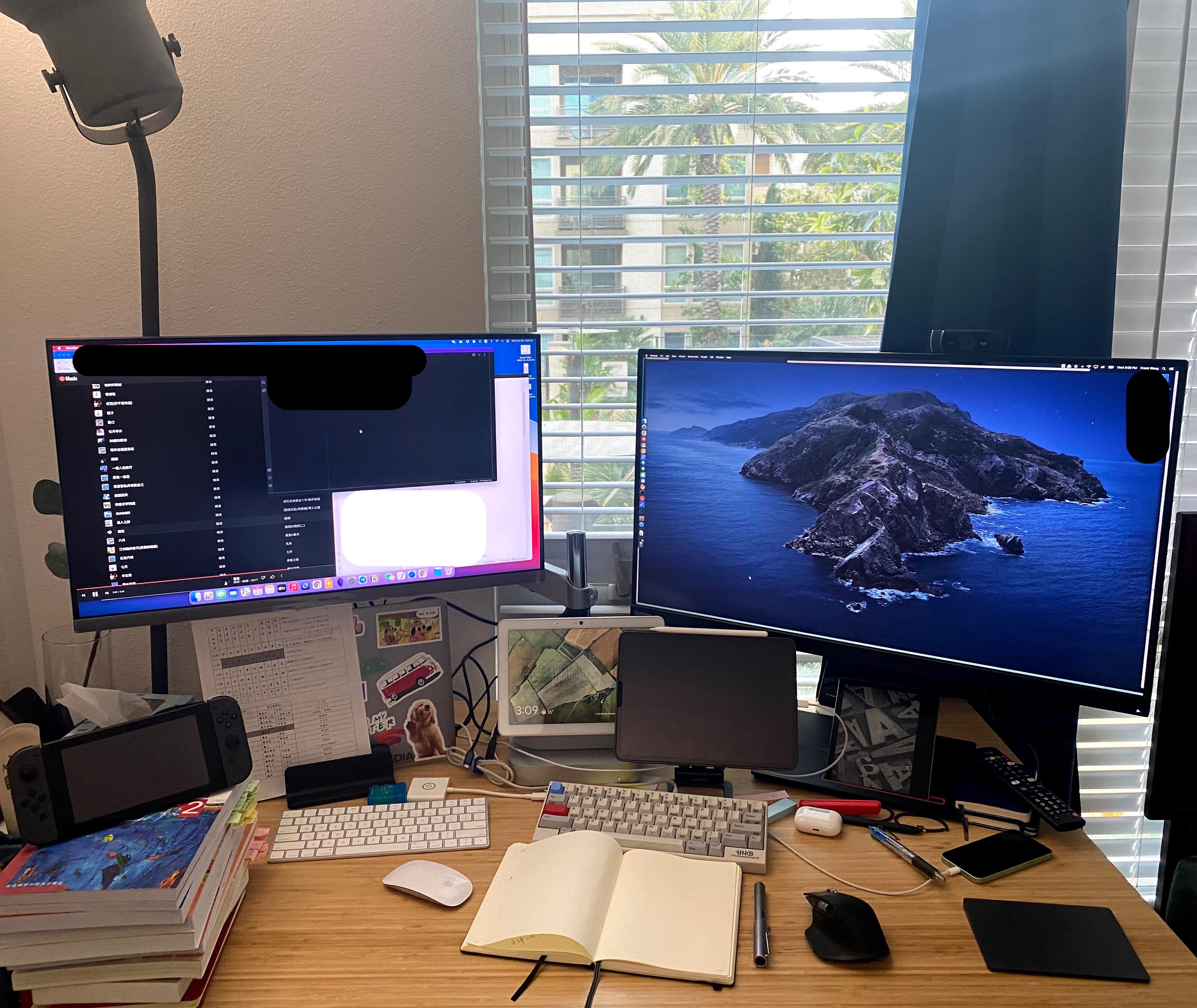

数码生活

墙内网络审查愈甚,跟疫情初的舆论管控也许有关,但这又是必然之事。豆瓣饭否纷纷沦陷,微博我是早已不用的了。于是开始寻求「避秦之处」。重启长毛象,今年有一大批难民共同迁移,反而让过渡期不那么难受,很快在长毛象上建立起了不小的「桃花源」。

另一值得注意的改变是关于群聊,物理上的隔离导致精神更需要一个广场来寻求安全感,各种微信群Telegram群空前热闹。我也没少花时间在群里和人讨论聊天甚至辩论。时不时分享一些网上冲浪收集的素材,为获得一些赞同也好,为激起一些讨论也好,我在这个过程中其实获得了不少满足感,即有人和我观点相同的满足感。但不久后我意识到这个感觉真是虚伪无用,也意识到这种「意见领袖」是要不得的。从性价比来说,我在这种群聊里并没有获得什么信息,我可能只是想看看多少人和我意见相同罢了。我本可以用这些时间来好好利用分析利用这些素材,生成一些更有价值的东西。讨论固然有用可以激发灵感,但是微信群到最后难免成为了回音壁,浪费了大量时间。2021年我会退出一些不必要的群。群应该变回多个朋友交流的渠道,而不是意见广场。

对社会生活的渴望在疫情初期由动森很好地满足了。我至今怀念所有人一起玩动森的氛围,大家互相串门聊天。游戏为所有人提供了一个平台和目的,暂时弥补了公共空间的空缺,后来人们想要再联络就必须要有一些别的理由了,比如约饭,比如爬山,比如玩一些具体的游戏。但是动森提供的是一个最广泛通用安全的机会,这是动森热之后任何活动都没能代替的。2020年,我要感谢动森。

2021

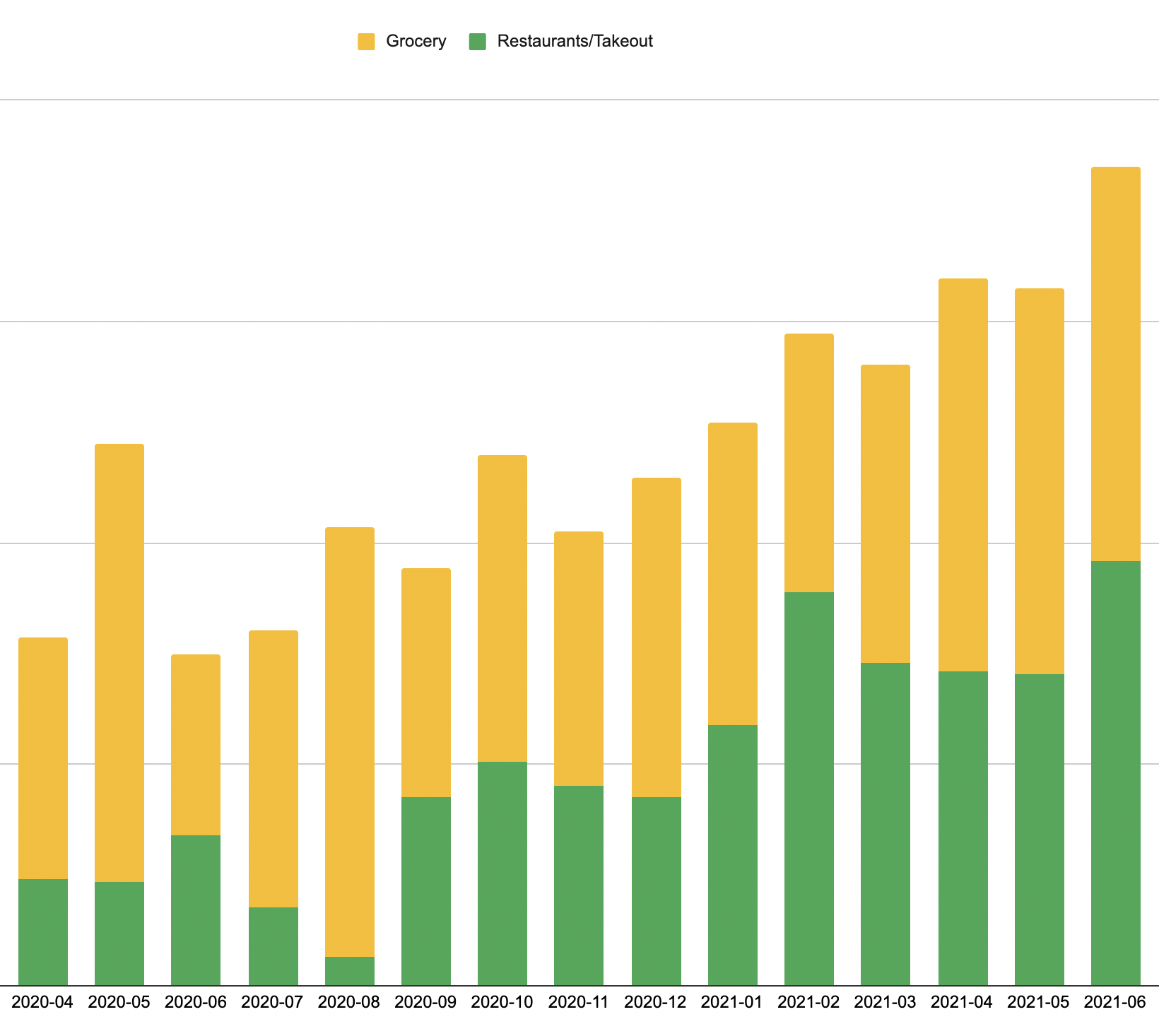

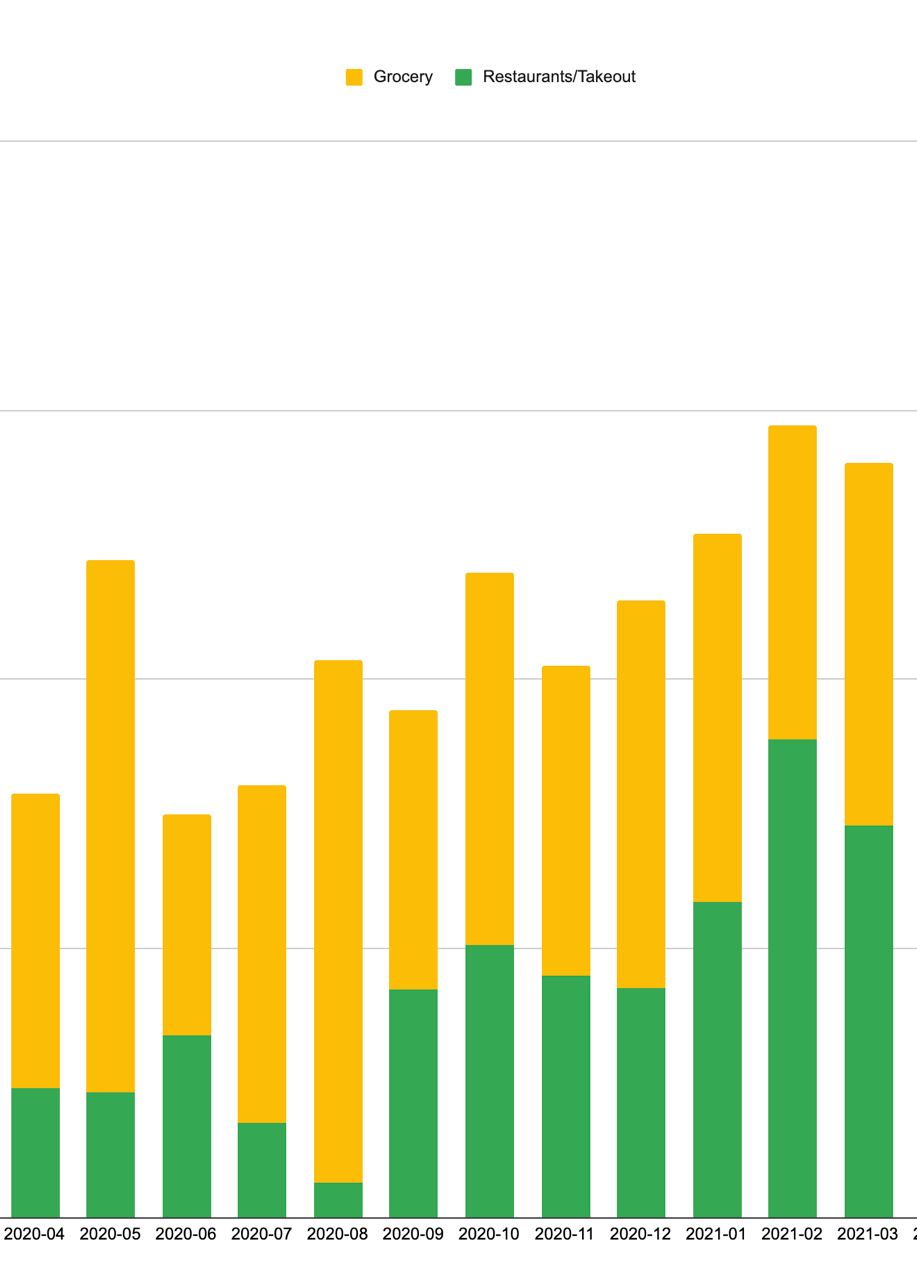

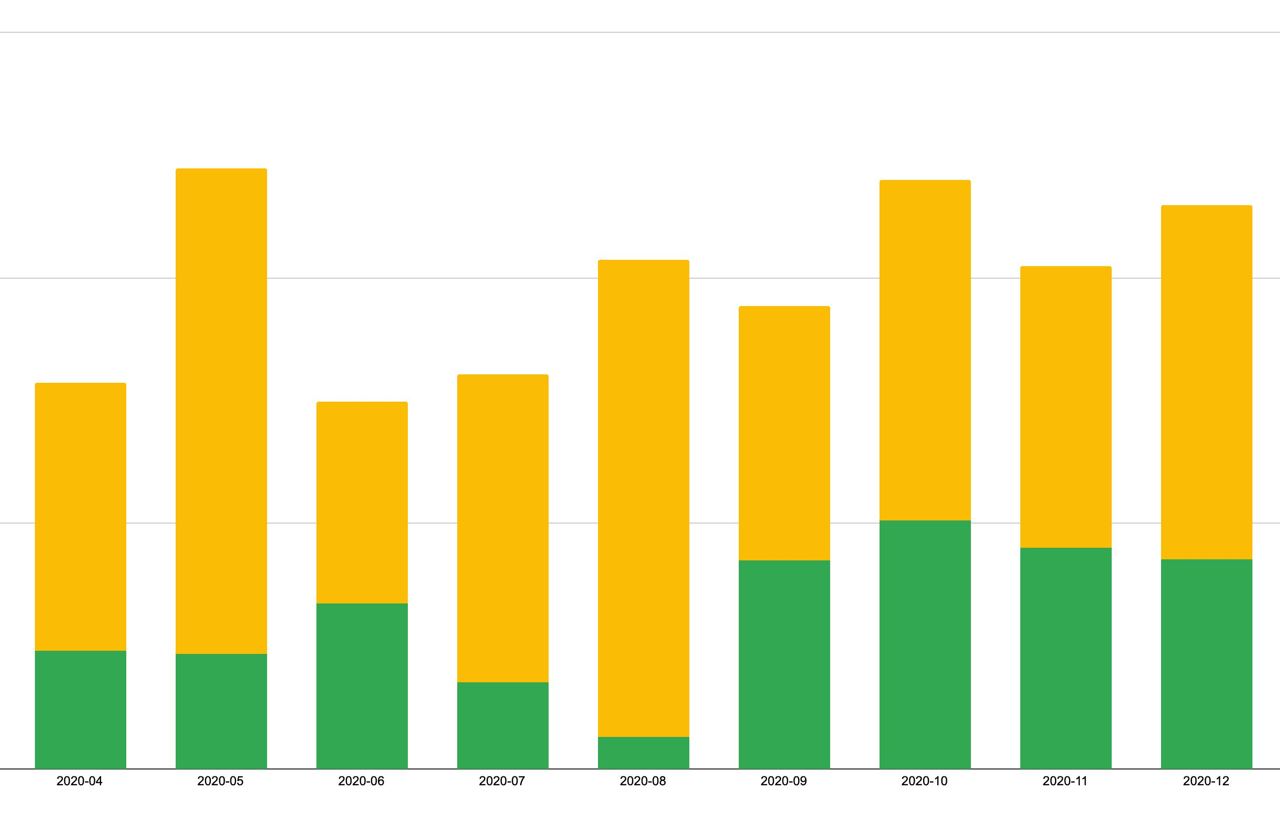

虽然我对2021的形势总体是悲观的,但我对个人生活的进展仍有期待。居家办公已经进入一个规律的状态,不像2020年茫然无措,至少现在有经验知道如何应对各种心情。今年下半年重拾了日语(去年新年愿望的一项),并且「高歌猛进」,希望21年保持势头,争取能考到N3水平。去年还提到说博客要持续输出,目前来看做到了,因为居家之间变多,写作的时间多了许多,21年我想写更多有意思的文字——文风上以及内容上。身体健康显得更为重要了,去年我就意识到饮食上出了问题,外出用餐过多,本想改变,但是疫情期间自己做饭失控了。一整锅红肉其实是最好做的菜,而且可以吃很多顿。结果是有一段时胖了许多,后来意识到不对,好在及时刹车,鸡肉鱼肉成为首选,辅以蔬菜,现在体重回落,但是体质不是很好。疫情导致运动成为了一个有障碍的事情,今年有一段时间有意识地锻炼了,但是后来没有坚持下来。21年我希望能从「康复运动」做起,重新起步。

去年对于下班之后个人时间的安排也被疫情彻底打破,好在年底恢复了一些,艰难地重新取得Work Life balance,并且找到了自己想做的Side project,2021年会全心投入进去,在工作以外寻回热情。当然工作本身其实还有很多值得精进的地方,我准备把一些阅读额度还给技术书籍,本行要稳住。我发现2020我最浑浑噩噩的时间段是放弃记录的时候,所以接下来还是要重拾以前的习惯,大海航行靠Logging,要认真对待生活。

这两年我酝酿着一种想法:「太平日久,我们其实忘了过去的三十年可能是人类历史中的反常态,不确定性、波动才是常态,我们早晚会回到常态中。」万万没想到这波动来得这么快这么猛烈。2020年之前的世界是在一个我们熟悉的轨道上的,普通人不需要考虑太多,跟着走就行了,但2021我想花更多时间思考的是后瘟疫时代我们会变成什么样子——变局意味着机会。

总之,继续创造价值,继续活着,愿2021会温柔一点,一点点就好。

【2019】步履不停

【2018】轻舟已过万重山

【2017】八年抗战开始了

【2016】好好告别

【2015】存在即合理

【2014】我这样存在

【2013】我该如何存在